全国に600以上ある事業所に配布するJA社内広報機関紙に弊社の取り組みが掲載されました。

ありがたいことに、掲載された会社の実績がコチラとなります。

当社以外の殆どは誰もが知る会社ばかりで、その中に入れて頂いたことを感謝しております。

2023年4月 川崎重工業

2023年5月 花王

2023年6月 キリンビール

2023年7月 新見ソーラー

2023年8月 グリコ

2023年8月 クボタ

2023年10月 琴平バス

2023年11月 企業価値協会

2023年12月 セコム

2024年1月 コロワイド

2024年2月 髙島屋

2024年3月 東レ

2024年4月 全日空

2024年5月 山見インテグレーター

2024年6月 資生堂

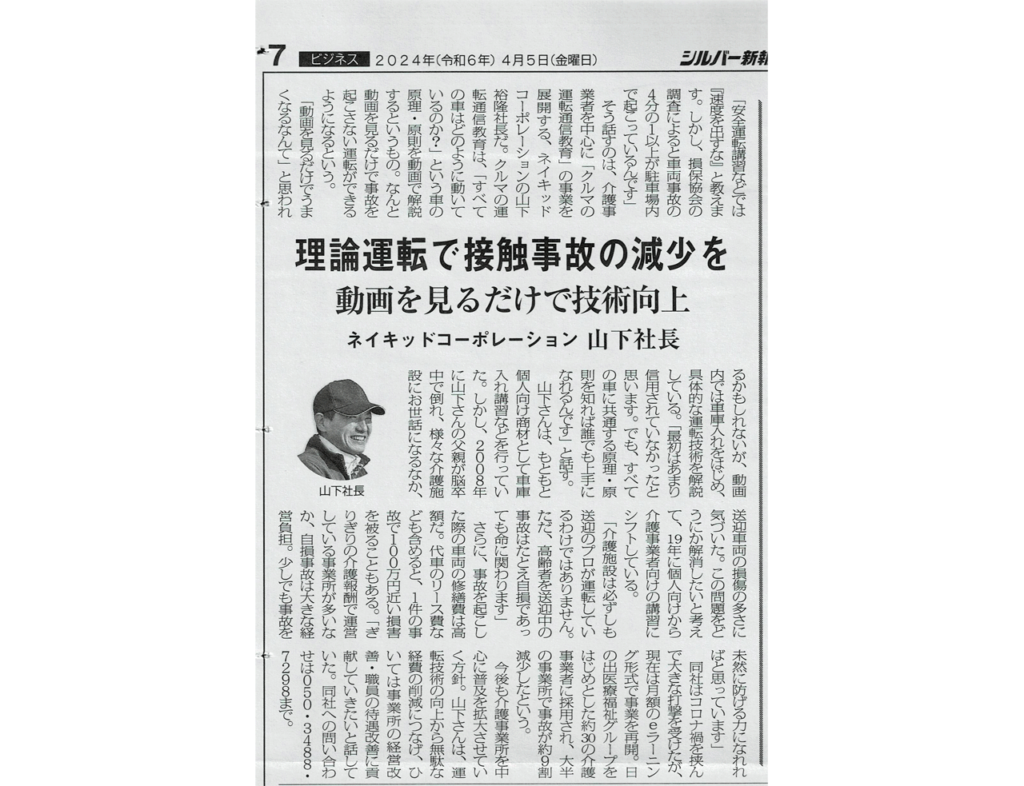

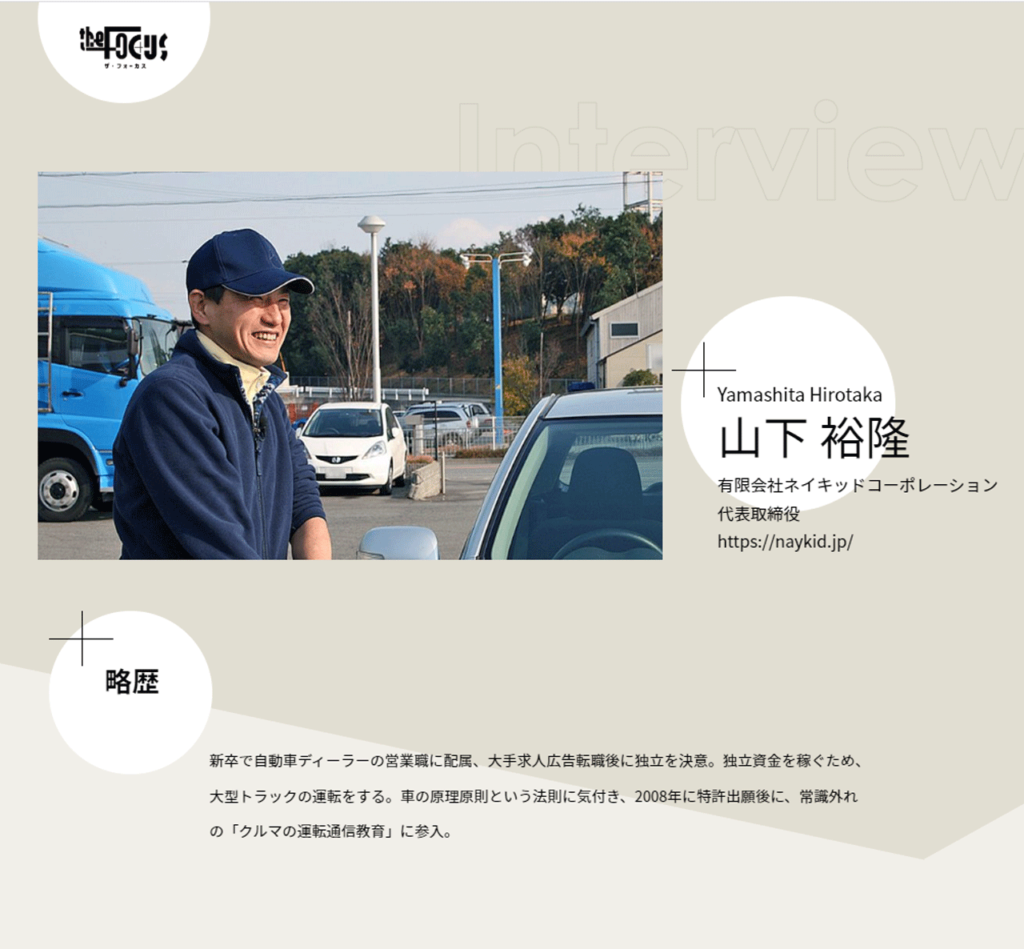

2024年7月 ネイキッドコーポレーション

弊社の取り組みを取り上げた背景

2024年問題・ライドシェアなど、ドライバー不足に関する報道が多く報道されております。

政府は過疎地を中心に郵便局や農協などの組織を通じてこの問題を解決しようとしておりますが、人の命を乗せる運転については各企業に一任するといった問題が出てきております。

そこで、弊社は動画視聴するだけで運転技術を向上させるオンリーワンのビジネスモデルを評価され、掲載に繋がりました。

政府が輸送サービスの新しい担い手として方針を固めた

政府は、過疎地の住民や観光客の移動手段確保に向けた輸送サービスの担い手として、郵便局や農協、観光地域づくり法人(DMO)といった地域組織の活用を本格化する方針を固めた。岸田文雄首相が近く関係閣僚会議で指示する。一般ドライバーが自家用車で有償送迎する「自治体ライドシェア」の拡大へ、関連補助金を充実させて後押しする。政府関係者が8日明らかにした。

自治体ライドシェアは「自家用有償旅客運送」として公共交通の便が悪い過疎地で認められている。運送主体を自治体以外に広げることで「交通空白地」の解消につなげる狙いがある。2024年度から始まった、タクシー会社の管理下で一般ドライバーが旅客運送する「日本版ライドシェア」とは別の制度。

既に一部自治体で始動しており、首相から取り組みの推進を関係省庁に求め、全国での導入を促す。地域交通の活性化を目的とした国土交通省の補助金を手厚くする方向だ。

運送主体は、郵便局や農協などの他に観光協会、商工会、地域運営組織を想定。運転手は各組織の職員や地元住民が担う。

※東京新聞Web版 2024年6月8日 21時02分 (共同通信)より抜粋